Die Erfüllung

Nach Kriegsende 1945 ist Habermann 46 Jahre alt. Man kann sagen, daß sein Malerleben bis hierher Wegsuche, Lernen und Sammeln war. Nun aber beginnt die Ernte.

Als erstes begibt er sich 1946 im zerstörten München auf die Suche nach einem Atelier. Er findet es in Schwabing, Kaulbachstraße 68. Hier wird er bis zu seinem Tode arbeiten.

Die Nachkriegsjahre sind für ihn wie für alle Deutschen das äußere Leben betreffend hart und karg. Um die finanziellen Verhältnisse etwas aufzubessern, betreibt seine Frau mit ihren privaten, vor allem fremdsprachigen Büchern, eine kleine Leihbibliothek.

Die äußeren Umstände aber bedrücken Habermann wenig. Die durch seine Soldatenzeit aufgezwungene Arbeitspause hat die Erkenntnisse über seine speziellen malerischen Fähigkeiten in ihm gefestigt und geformt und das findet jetzt in einem wahren Arbeitsrausch Ausdruck. Habermanns Werk entsteht. Zur Jahresausstellung der Münchner Neuen Künstlergenossenschaft, die nach dem Krieg um junge, frische Kräfte in ihren Reihen bemüht war, wurde Habermann 1947 eingeladen und war mit mehreren Bildern vertreten. Er fand Kontakt zu anderen Münchner Malern. 1949 wurde er Vorstandsmitglied der „Neuen Gruppe". Hier traf er auf den Aquarellisten Hans Henningsen. Es verband die beiden Künstler bis zum Tode Henningsens 1980 eine merkwürdige Haßliebe. Habermann bewunderte die Arbeiten Henningsens und hielt viel von seinem Urteil, trotzdem gerieten die beiden in ihren Diskussionen über Politik und Malerei häufig in so lautstarke Streitgespräche, daß sie eines Tages im Gasthaus, wo sie abends zu essen pflegten, Lokalverbot erhielten.

Habermann war zeitlebens an München gebunden, wo er ja sein Atelier hatte. Am Kunstgeschehen der Stadt nahm er regen Anteil. Aber sein Wohnsitz und Treffpunkt mit der Familie war in Rieden am Staffelsee. Hier bauten die Habermanns 1954 ein Haus, das lichtdurchflutet unmittelbar am Seeufer liegt. An vielen Details erkennt man sein gestalterisches Einwirken. Die Farbigkeit der einzelnen Räume wurde von ihm wohlausgewählt. Das Speisezimmer gestaltete er mit südländischen Motiven (allerdings wurde es nie ganz fertig). Für den Türgriff entwarf der leidenschaftliche Angler einen bronzenen Fisch.

Durch die jährliche „Große Kunstausstellung" im Haus der Kunst und die Ausstellungen des Deutschen Künstlerbundes in verschiedenen Städten, in denen Habermann regelmäßig vertreten war, wurde die Öffentlichkeit auf ihn aufmerksam. Anfang der fünfziger Jahre kaufte die staatliche Sammlung der Neuen Pinakothek zwei Bilder, die Stadt München folgte mit weiteren Ankäufen. Es fanden sich private Sammler.

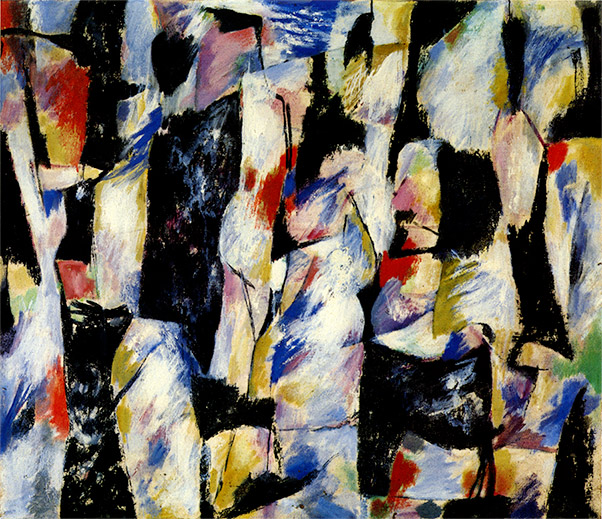

In Habermanns Arbeiten der fünfziger und sechziger Jahre ist immer noch kubistischer Einfluß sichtbar. Die Bilder sind bestimmt von klaren, schön gegeneinander abgewogenen Farbflächen.

Aber er findet doch darüber hinaus bald eine autonome Bildsprache. „Ich stand unter dem Einfluß von Braque und malte lokalfarbige Flächen. Diese Malerei hatte meiner Ansicht nach die Gefahr, zu dekorativ zu werden." Vor allem befreit sich Habermann von der rigorosen motivischen und farblichen Reduktion des Kubismus. Dies gelingt ihm, indem er seinen Bildinhalten Figuren, Frauenfiguren, hinzufügt.

Den in die Fläche geklappten Raum des Interieurs erweitert er schließlich wieder, reißt ihn auf, schneidet Fenster in die Komposition, schafft Ausblicke.

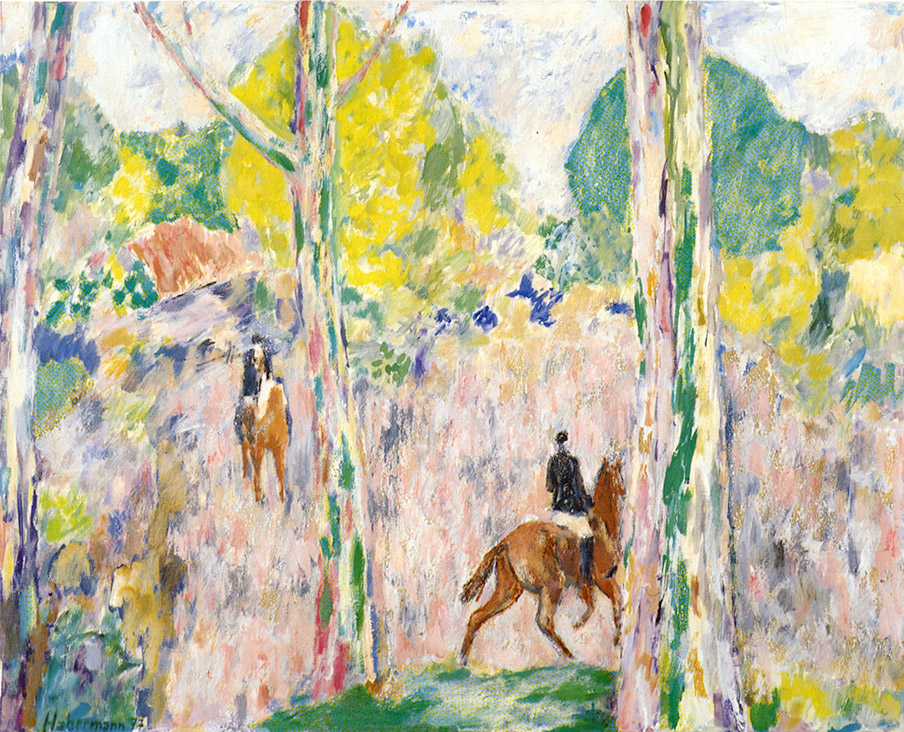

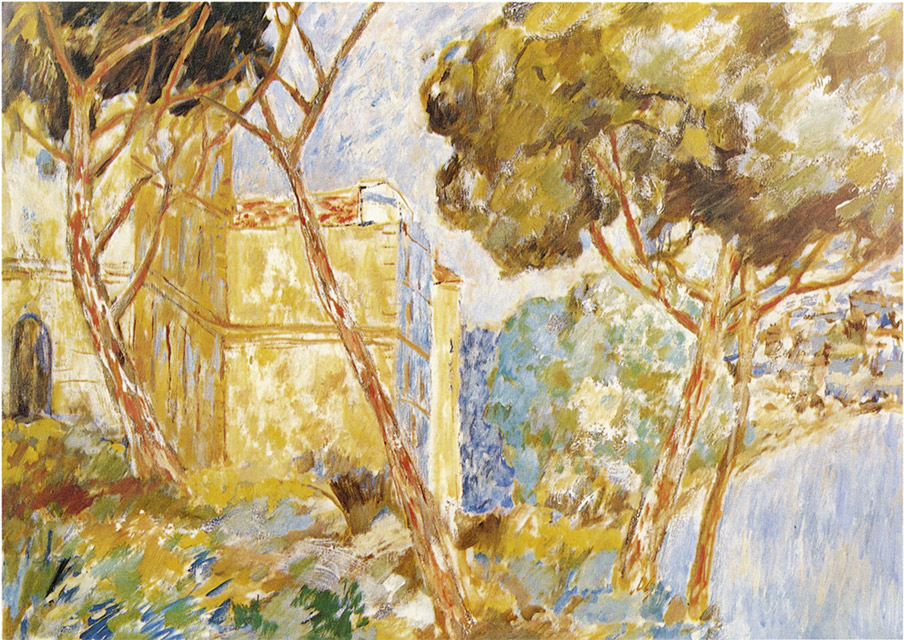

Habermann kommt auf diesem Wege schrittweise wieder zum Bildmotiv Landschaft. In vielfältiger modifizierter Form, auch belebt von Mensch und Tier, ist es das Hauptthema seines letzten Lebensjahrzehnts.

Er stellt sich im Landschaftsbild das Problem der Lichtbehandlung, der Darstellung des Atmosphärischen. Gerade bei der Lösung dieser Probleme zeigt sich Habermanns farbliche Meisterschaft. Sprühend entfaltet er seine koloristischen Fähigkeiten. Logischerweise lösen sich bei solcher höchst differenzierten Farbgebung die Umrißformen im Sinne Cezannes auf. Immer mehr bekommen die Bilder den Charakter impressionistischer Textur.

So schafft er reizvolle Stimmungsbilder seiner unterfränkischen Heimat in Unsieben (mit dem „weichen Licht"), des bayrischen Oberlandes um den Staffelsee und seiner regelmäßigen Reisen.

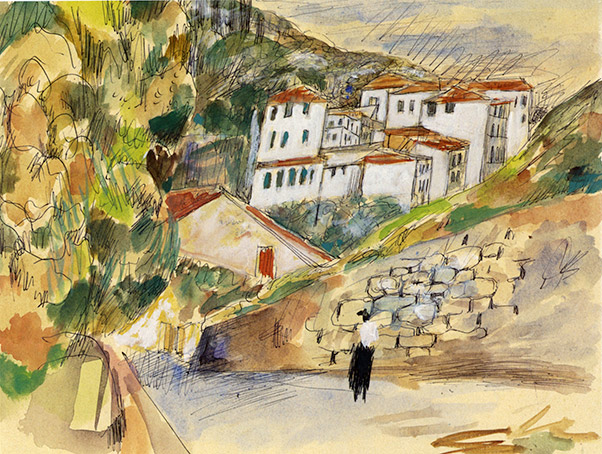

Habermann entdeckte für sich ein Zeichenmaterial, das, so scheint es, ihm die Radierung ersetzte: den Kugelschreiber. Ohne den komplizierten Apparat der Radiertechnik in Anspruch nehmen zu müssen, konnte er mit ihm vom satten Schwarz bis zum leuchtenden Weiß alle Grautöne erzeugen. Die Kugelschreiberlinie, die ja unkorrigierbar ist, zwingt den Zeichner zu klarer Entschlossenheit, zu einer, so möchte man sagen, männlichen Energie des Strichs, der aber alles andere als unsensibel ist. Häufig zeichnete Habermann auch seine Aquarelle mit dem Kugelschreiber vor. Damit gab er der Umrißform und Komposition eine verbindliche Festigkeit. Ihr fügte er dann lockere, luzide Farbigkeit hinzu. Auf diese Weise entstand eine Fülle von Aquarellen.

Habermann studierte, probierte und pflegte das Aquarell mit besonderer Vorliebe. Er benutzte es sowohl als Vorarbeit zum größeren Ölgemälde, als auch zur Wiedergabe von Reiseeindrücken.

Gerade die Aquarelle Habermanns sind von Heiterkeit und Helligkeit. Mit Recht nannte man ihn einmal einen malenden Hedonisten.

Das Bemerkenswerteste aber ist die große Selbstverständlichkeit, mit der Habermann die Probleme der Komposition, der Spannung von Dynamik und Statik oder Fläche und Raum löst und in Einklang bringt. Das macht seine Bilder so gefällig und eingängig.

Man darf aber nicht dem Fehler verfallen, Habermanns Werk wegen seiner leichten Rezeption zu unterschätzen. Das hieße Qualitätskriterien der Kunst auf den Kopf stellen. Es ist ja die erklärte Absicht Habermanns, den Betrachter im fertigen Werk nicht mehr die geistige Anstrengung des Produzenten, seine gestalterischen Überlegungen oder gar Emotionen während des Entstehungsprozesses spüren zu lassen. Nicht die Person des Malers ist wichtig, sondern das Ergebnis seiner Arbeit. Mit dieser Selbstbescheidung und Verdrängung des Allzupersönlichen steht Habermann allerdings im scharfen Gegensatz zur gegenwärtigen Kunstauffassung.

„Wenn man dem Bild fremde Ziele unterschiebt, wie Proteste, politische Aggressionen oder gar Expression, wird die Qualität des Bildes darunter leiden ... Ich glaube, daß die Wahrheit im Lebendigen liegt und man konstruierte Überlegungen vermeiden sollte. In der Natur gibt es keine Konstruktion."

Habermann hält sich fern von emotionaler Wichtigtuerei und Geisteskrampf („Konstruktion"). Er bewahrt sich sein Leben lang eine kindliche Naivität, in der Ehrlichkeit und Wahrheit liegen. „Alle wollen Konstruktion, ich bleibe beim Malerischen."

Habermann kümmerte sich nicht um Anerkennung im Münchner Galeriewesen und in der Kulturszene. Er bewarb sich nie um einen Lehrstuhl an der Akademie. Die Regeln der Anbiederung, die dazu notwendig sind, beherrschte er nicht. Er war dazu zu altmodisch, zu vornehm. Habermann hatte einen relativ kleinen aber kompetenten Kreis von Bewunderern und Käufern. Er hütete diese Kontakte. Er war durchaus auf Verkäufe angewiesen. Die städtischen Galerien von Ulm, Würzburg, Hamburg, Berlin, Stockholm erstanden Gemälde von ihm. Die Stadt München hatte ja längst durch Ankäufe ihre Anerkennung gezeigt. Sie verlieh ihm außerdem 1965 ihren Förderpreis. Er erhielt den Ehrenpreis der Villa Massimo und verbrachte den Winter 1968/69 mit seiner Frau in Rom. 1976 bekam er im Haus der Kunst eine Sonderausstellung. Für seine künstlerischen und umweltschützerischen Verdienste war ihm bereits 1971 das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse verliehen worden. Alle diese Auszeichnungen nahm Habermann mit gewohnter Gelassenheit entgegen. Einerseits überschätzte er die Ehrungen nicht, andererseits hielt er sich ihrer durchaus für wert.

Habermann wiederholte seine Aufenthalte in der Villa Massimo mehrfach. Er suchte dort gerne die Auseinandersetzungen mit der jungen Generation. Auch die Begegnungen mit den Jungen beim Herstellen der Faschingsdekorationen für die Bälle im Haus der Kunst, wo Habermann viele Jahre lang einen Saal gestaltete, wurde von ihm gesucht und geschätzt. Und seine um fünfzig Jahre jüngeren Kollegen waren stets beeindruckt von der persönlichen und künstlerischen Autorität Habermanns. Nicht weniger begeistert von seiner starken Ausstrahlung waren die Schüler eines Malkurses, den er zehn Jahre lang an der Volkshochschule hielt.